UNA CANCIÓN COREANA

POR ENRIQUE ROSITTO, SEC. DE COMUNICACIÓN NACIONAL DE LA CTA-T Y ESTUDIANTE DE ECONOMÍA EN LA UNDAV (UNIVERSIDAD DE AVELLANEDA)

Dedicado a la memoria de Eduardo Basualdo, economista y maestro de economistas, intelectual orgánico de las clases populares, militante y cuadro político comprometido con su tiempo y con su pueblo.

Analizamos el crecimiento económico de Corea del Sur, basado en una planificación estatal que impulsó la industrialización y la inversión en educación, y lo compara con el modelo argentino, enfocado en la acumulación financiera, que ha generado inestabilidad y dependencia del capital externo.

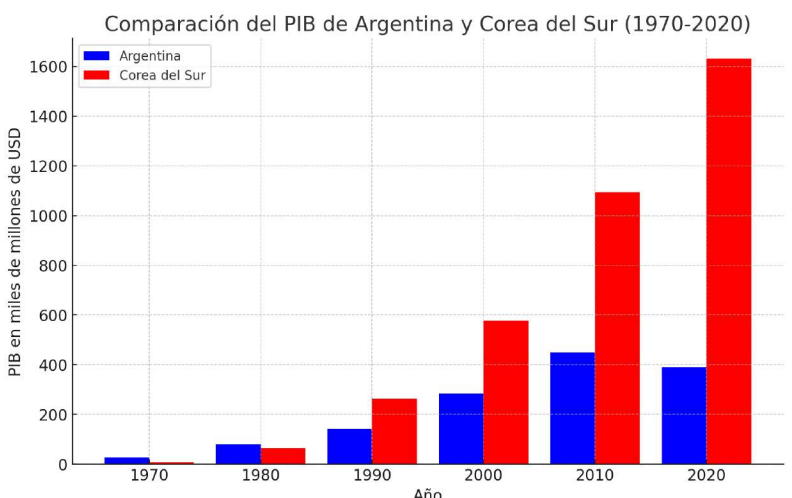

El proceso de transformación económica de Corea del Sur desde mediados del siglo XX hasta la actualidad es uno de los casos más impactantes de crecimiento sostenido. En contraste, la economía argentina ha experimentado ciclos recurrentes de auge y crisis, reflejo de dos modelos económicos radicalmente distintos.

El modelo surcoreano: planificación estatal e industrialización

Corea del Sur es un ejemplo clave de cómo la planificación estatal puede guiar el desarrollo económico. Después de la Guerra de Corea, el país estaba en una situación de extrema pobreza, pero el gobierno bajo el mando de Park Chung-Hee impulsó una serie de reformas que transformaron la economía. Según Federico Vaccarezza, “Corea del Sur decidió romper con los patrones de dependencia y fomentar el desarrollo de industrias nacionales mediante la sustitución de importaciones y el apoyo directo a conglomerados familiares, los chaebols” (Vaccarezza, 2011).

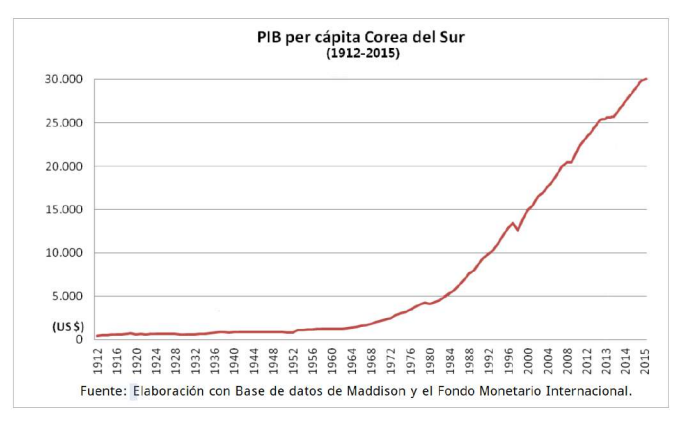

Un aspecto clave en este crecimiento ha sido el aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Según datos del Banco Mundial, en 1960 Corea del Sur tenía un PIB per cápita de apenas us$158, mientras que en 2022 alcanzó los us$32.250. Este crecimiento es una clara señal de cómo el país ha logrado transformar su estructura económica mediante la industrialización y la inversión en sectores estratégicos. En comparación, Argentina tuvo un PIB per cápita de us$1.017 en 1960 y, aunque ha tenido

períodos de crecimiento, en 2022 alcanzó los us$10.700, quedando muy por debajo del nivel surcoreano.

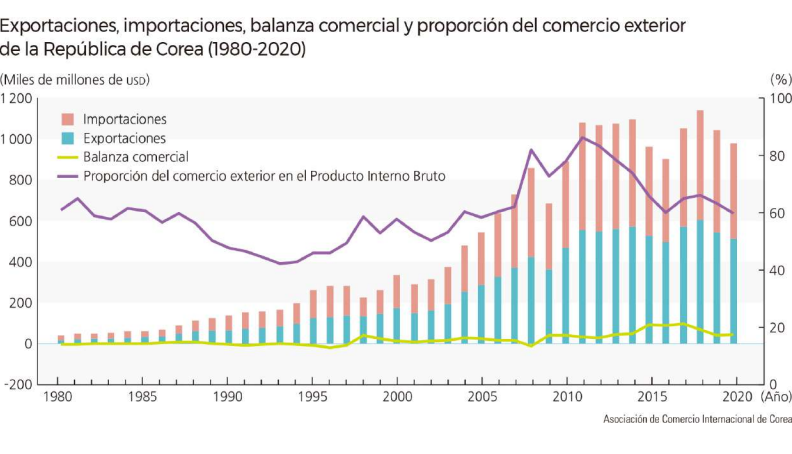

El papel del Estado fue decisivo. “El gobierno implementó políticas que incentivaron a las empresas a exportar, protegió a las industrias nacientes y promovió una reforma agraria que contribuyó a reducir la pobreza y crear estabilidad social” (Vaccarezza, 2011).

Esta estabilidad fue crucial para sostener un crecimiento económico a largo plazo. Empresas como Samsung y Hyundai fueron fundamentales en este proceso, apoyadas por una planificación estratégica que priorizó la industrialización pesada, la tecnología y la exportación.

Un componente esencial de este modelo fue la inversión en educación. En 2022, Corea del Sur destinó un 4,5% de su PIB a la educación, mientras que en 1980 ya invertía alrededor del 3%. Esta inversión ha sido clave para desarrollar una fuerza laboral capacitada que permitió a Corea del Sur posicionarse como líder en tecnología y manufactura avanzada. “El gobierno surcoreano entendió que un crecimiento sostenido solo sería posible si la población contaba con un nivel alto de formación técnica y profesional. Este enfoque permitió que el país se posicionara como líder en sectores tecnológicos avanzados” (Vaccarezza, 2011).

El modelo argentino: acumulación financiera y ciclos de crisis Argentina, por otro lado, adoptó un modelo económico muy diferente. Desde las reformas neoliberales de los años 90, el país ha estado más enfocado en la liberalización financiera que en el desarrollo industrial. Marcelo Diamand ya advertía en

los años 80 sobre este fenómeno: “Argentina ha seguido un modelo de valorización financiera que concentra la riqueza en sectores no productivos, en lugar de fomentar la inversión en infraestructura y desarrollo industrial” (Diamand, 1983).

A lo largo de las últimas décadas, el país ha sido testigo de un proceso de desindustrialización, con una creciente dependencia de sectores primarios, como la agricultura y los recursos naturales, y una mayor exposición a la especulación financiera. Esto ha generado ciclos de crecimiento seguidos de fuertes crisis económicas, como las de 2001 y 2018. Como señala Eduardo Basualdo, “el endeudamiento externo y la fuga de capitales son desde hace décadas –y todo parece indicar que seguirán siendo– problemas centrales de la economía argentina” (Basualdo, 2020).”

A diferencia de Corea del Sur, que implementó un enfoque de planificación a largo plazo, Argentina ha carecido de políticas industriales coherentes. Diamand explica que “la desregulación del mercado y la apertura irrestricta al capital extranjero han debilitado la capacidad del país para sostener un crecimiento estable y han favorecido la fuga de capitales y el endeudamiento externo” (Diamand, 1983).

“Argentina ha sufrido un proceso de desindustrialización que ha afectado profundamente su capacidad productiva y el mercado laboral.” Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la CTA de las y los Trabajadores (CIFRA), “El proceso de desindustrialización en Argentina ha debilitado las capacidades productivas del país, reduciendo la creación de empleo en sectores estratégicos y disminuyendo la productividad industrial. Este fenómeno contrasta con el caso surcoreano, donde el Estado impulsó activamente la industrialización como motor del desarrollo” (CIFRA-CTA, 2021).

En cuanto a la educación, Argentina ha tenido una inversión fluctuante. En 2022, el país destinó aproximadamente un 5,6% de su PIB a la educación, aunque los resultados en términos de calidad educativa y desarrollo de habilidades técnicas han sido desiguales, afectando el crecimiento económico a largo plazo. Según CIFRA, “a pesar de que Argentina destina un porcentaje superior de su PIB a la educación en comparación con Corea del Sur, la falta de alineación entre el sistema educativo y las necesidades del sector productivo ha limitado el impacto positivo de esta inversión en el desarrollo

económico” (CIFRA-CTA, 2022).

Comparación de resultados: el rol del Estado y los efectos a largo plazo:

La diferencia entre Corea del Sur y Argentina radica en el papel que cada Estado ha jugado en su desarrollo económico. En Corea del Sur, el Estado fue un actor clave en la promoción de la industrialización, la inversión en infraestructura y la creación de conglomerados industriales capaces de competir en el mercado global. En cambio, en Argentina, el Estado ha adoptado un enfoque más pasivo, confiando en las fuerzas del mercado para guiar el desarrollo, lo que ha tenido consecuencias negativas.

Los resultados son claros. Corea del Sur ha mantenido un crecimiento económico sostenido y ha diversificado su economía, mientras que Argentina ha experimentado ciclos de expansión y crisis. Según datos del Banco Mundial, en el periodo 2000-2022, Corea del Sur logró mantener una tasa de crecimiento promedio del PIB del 3,5%, mientras que Argentina ha sido testigo de una alta volatilidad, con una tasa de crecimiento que varía desde un 10% en años de recuperación hasta contracciones del

2% o más en épocas de crisis.

Además, la pobreza es un tema en el que se observan grandes diferencias. Mientras que en Corea del Sur la tasa de pobreza ha caído por debajo del 10%, en Argentina, la pobreza llegó hasta el 52,9% en el primer semestre del 2024, según datos del INDEC.

La planificación estratégica y el rol activo del Estado en Corea del Sur permitieron que el país redujera la pobreza, promoviera la estabilidad social y desarrollara industrias competitivas a nivel global. En contraste, Argentina ha visto cómo su enfoque en la acumulación financiera ha aumentado la desigualdad y generado crisis recurrentes. Como concluye Vaccarezza, “la historia reciente de Corea del Sur muestra que un desarrollo sostenido y exitoso requiere de un Estado activo que guíe la economía

hacia sectores productivos y de alto valor agregado” (Vaccarezza, 2011).

Conclusión:

El caso de Corea del Sur demuestra que el desarrollo económico sostenido es posible, pero también expone los desafíos estructurales que surgen en el proceso. A pesar de su impresionante crecimiento, la sociedad surcoreana enfrenta una alta desigualdad, problemas sindicales y una crisis demográfica que compromete su estabilidad futura. La estrecha relación entre el nacionalismo y los grandes conglomerados industriales, los chaebols, ha limitado la capacidad de los trabajadores para exigir mejores condiciones, evidenciando que el desarrollo económico no siempre se traduce en equidad social.

Para Argentina, la lección no solo radica en la necesidad de industrialización y planificación estratégica, sino también en diseñar un modelo que priorice el desarrollo con justicia social. La brecha con las economías avanzadas sigue ampliándose, y es imperativo avanzar en consensos que permitan construir un país basado en el capital, el conocimiento y la alta tecnología. Solo a través de un modelo de desarrollo sostenible y equitativo, Argentina podrá definir su rol en un mundo cada vez más competitivo

y tecnológicamente avanzado.

Referencias:

Vaccarezza, F. (2011). Las Estrategias de Desarrollo Industrial en Corea del Sur

1960-2011. Grin Verlag.

Diamand, M. (1983). El péndulo argentino: funciones y contradicciones de la economía argentina. El Cid Editor.

Basualdo, E. (2020). Endeudar y Fugar. Un análisis de la historia económica argentina, de Martínez de Hoz a Macri. Siglo XXI Editores.

Banco Mundial. (2023). Datos de PIB per cápita y gasto en educación.

INDEC. (2024). Informe de pobreza en Argentina.

CIFRA-CTA. (2021). El proceso de desindustrialización en Argentina: consecuencias

en el mercado de trabajo y en la productividad. Buenos Aires.

CIFRA-CTA. (2022). La inversión en educación y sus efectos en la economía argentina. Buenos Aires